アコースティックギターの伴奏は開放弦を活かしたローコードでも充分に通用します。

でも時折、ギターリストが5フレットや12フレットなんかまで駆使してコード伴奏をしているのを見ると

少し劣等感を感じるかもしれませんね。

ご安心ください。彼らは大したことはやってないのです。

ローコードの形を覚えていて、FやBmが押さえられるあなたなら

この記事を読んだら即できてしまうことなのです。

では早速ハイフレットを駆使する「ずらしコード」について説明していきます。

まずは指板の理屈を知ろう

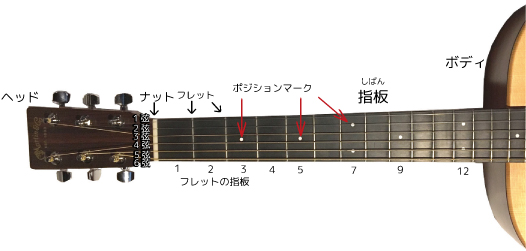

ギターの指板(しばん)はフレットで細かく分かれています。

フレットの意味は「半音」ずつの区切りです。

↑実際のギターの指板と、よく見られる指板図の関係です。

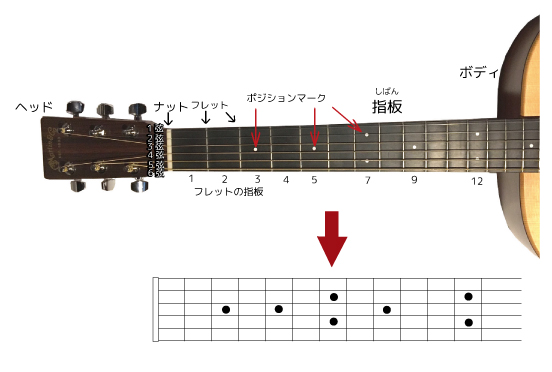

例えば6弦だけを見ると音階はこうなります。

E(ミ)とF(ファ)の間、B(シ)とC(ド)の間だけが半音です。

その他の間(インターバル)は全音または1音(半音+半音)になっています。

いずれ自然と憶えることになりますので、今無理して暗記する必要はありません。

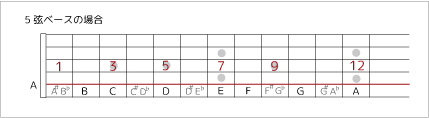

ちなみに5間の音階の図も載せておきます。

さあ「ずらしコード」の説明にいきます。

コード「E」と「F」の関係が分かれば勝ち組

みなさんご存知の「E」コードです。

6弦の音階は当然Eですね。

そして「F」を見てみましょう。6弦の音階もFですね。

なにか共通点を見つけられませんか?そう!人差し指(セーハしている)以外の形が同じですね。

上の「E」のコードのヘッド側のナットを人差し指だと想像するとどうですか?

まったく同じ形ですよね?

「E」の形がそのまま半音上がったのが「F」になるのです。なんという当たり前のことを書いているのでしょう。

「F」をそのままずらして→「G」→「A」に

「F」を押さえた上体でそのまま3フレットに人差し指が来るようにずらします。

6弦の音階はG。

そう!「G」のコードになります!

ではでは2フレットとなりの6弦がAの5フレットにずらしましょう。

簡単ですね。「A」のコードを押さえていることになります。

これが「ずらしコード」です。「平行移動コード」とも言われています。

言葉そのままですね。

この理屈が分かれば「E」「F」「F♯、G♭」「G」「G♯、A♭」「A」・・・

と一気に押さえられるコードがドカンと増えるのです。

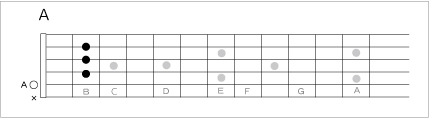

ローコード「A」と「B♭」の関係を知ろう

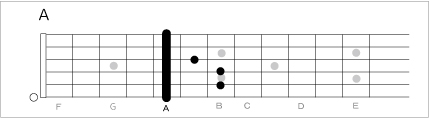

では次にローコードの「A」を見てみます。

6弦は基本弾きません。5弦がベース音になっています。Aの音階ですね。

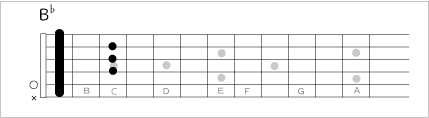

そして「B♭」

気づきました?「E」と「F」の関係みたいに、ずずっと半音(1フレット)ずれただけですね。

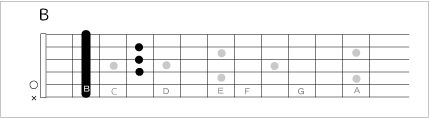

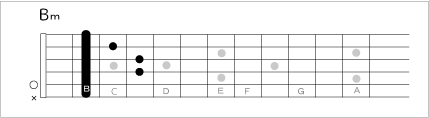

そう、となると「B」は?

「B♭」をそのままずらしていくと・・・

「B♭」をそのままの形で半音ずらします。

当然「B」になるわけです。

そうです、もう半音あげると「C」ですね。

「D」までいっちゃいましょうか?

簡単でしょ?

「B♭」は薬指セーハーで簡単に押さえよう

ちょっと寄り道かも知れないけど、「B♭」の押さえ方が出たので。

「A」はこうやって押さえます。

となると「B♭」は

こうですね。

この押さえ方。すごく大変です。初心者のころは「無理」です。

ギター歴が1年以上経ってからチャレンジしても遅くはないです。

今は薬指で4弦から下を押さえるやり方をオススメします。

これでいいんです。(あ、「C」のところ押さえてるけど)

薬指が1弦に触って、1弦の音が出なくてもOK。2弦まで出てれば充分です。

「アルペジオ」のときは3.2.1弦をはじくところを4.3.2弦に変えればいいんです。

ぐっ!と薬指を反らせば1弦を鳴らすことも可能ですが、

あまりその必要性(1弦を鳴らさなければいけない)を感じていません。

ギター歴40年以上の私はこの「薬指セーハ」で今もやってます。

だって圧倒的に楽なんだもん。

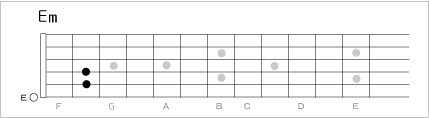

知っているローコードをずらせば「○m」「○m7」も自由自在

「E」をずらせば「F」や「G」になる。

「A」をずらせば「B」や「C」になる。

これは分かりましたね。

ということはもちろん!

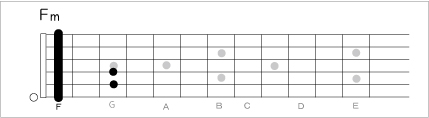

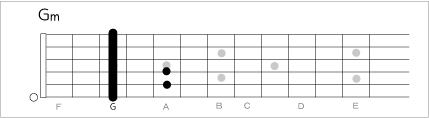

「Em」をずらせば?引っ掛け問題でもなんでもありません。そのまま

「Fm」になるわけです。そう「Gm」は

こうなるのです。

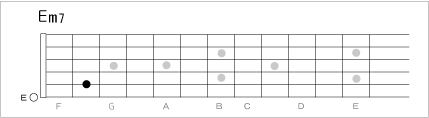

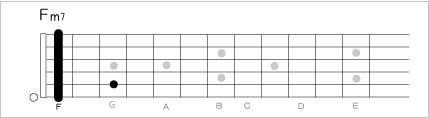

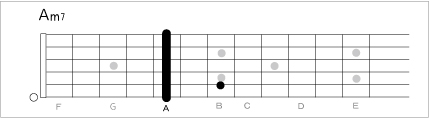

「Em7」はこう

もう簡単ですね?「Fm7」はこう

このまま5フレットまでずらすと

「Am7」になりました。

これまでは6弦ベース「E」からのパターン。

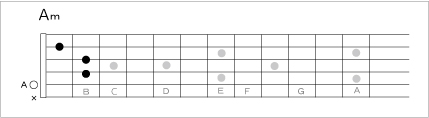

5弦ベース「A」からのずらしコードを確認しましょう。

ローコード「Am」はこう

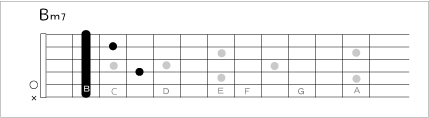

2フレットずらすと、みなさんご存知「Bm」が現れます。

なるほど!でしょ?

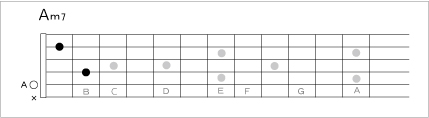

「Am7」はこうですね。

そう!ご存知「Bm7」はこうなりますね。

ではどういうときにこの「ずらしコード」は活かせるのか?

これまでのことを理解できれば指板を広く活用してコード伴奏の幅が広がります。

主にハイポジションは人差し指でセーハーしてるので、カッティングが簡単にできます。

エレキギターの場合はアンプに繋いでいる状態だとサステイン(音の伸び)が長いので

左手や右手で触って切る必要がありますのでハイポジションのコードのほうが相性がいいのです。

フォークギターでも例えばカッティングしたいので「Am」を5フレットセーハのハイコードで弾いていたとします。

次のコードは「Dm」です。わざわざローコードの「Dm」に戻すよりもそのまま5フレットの「Dm」にしたほうが楽です。

よくポップスで出てくるコードパターン「F」→「G」→「C」。

「F」だけ1フレットセーハ、「G」と「C」はローコード。まあそれでも悪くはないんですが。

「F」をそのまま2フレット上げれば「G」ですよね。そしてそのまま3フレットセーハの「C」を押さえると楽です。

私は個人的にこのパターンが多いです。

ハイポジションのコードはフレットの位置を確かめるために

どうしても指板に目が行きがちなので「弾き語り」には向いていません。

上級者になると指板を見なくてもビシッと思い通りのフレットを押さえられるのですが。

フォークギター弾き語りはカポを多用してキーを変えてなるべくローコードで済むようにしますが、

このカポとコードの関係も「ずらしコード」を理解していればすぐにキーが分かります。

カポ5で「C」を押さえたら、あ、「F」ってことだな?とか

カポ2で「D」を押さえたら「E」になるな、とか。

とにかく「ずらしコード」は知っておいて損はしないのだ。

コメント